上一章节我们提到超现实主义艺术的理论基础是来自弗洛伊德的精神分析学和柏格森的直觉主义,他们从潜意识、直觉出发,来激发艺术家们的创作灵感,表现艺术家内心的精神世界。笔者在对超现实主义领域的动画艺术家们的作品进行梳理研究时,发现超现实主义动画艺术家们在创作时,虽然他们风格大相径庭,但是超现实主义动画家们创作时的创作要素主要有以下三个方面。

梦境

梦是指虚无的幻觉,也指人类主观想象中虚幻而不切实际的超现实意境,它不存在于客观现实中,它只存在于超现实世界中。梦可以拓展人们无限的遐想空间,打破主观局限。梦的本身就已经充满了超现实的色彩,梦境所显示出来的情境能够充分展现超现实主义所传递的非理性理念和独特的情感体验。

英国美学家、艺术历史学家贡布里希(sir E. H. Gombrich)在《艺术的故事》一书中把 20世纪前叶的艺术统称为实验性艺术,并且他认为关于梦境的相关创作道路很少有人去涉足,而超现实主义艺术家们却对梦境这一元素的艺术创作很有热情,超现实主义艺术家在这方面首开艺术先河。

超现实主义者罗伯特·德斯诺思(Robert Desnos)认为:“电影院里的黑暗就像我们睡觉之前关灯后卧室的黑暗,电影的荧幕或许能够等同于我们做的梦”。把电影荧幕当作成一种类似于一种梦的演讲场所。1924 年,布勒东在《超现实主义宣言》一书中写到:“超现实主义信仰的是超级现实,这种现实就是到现在为止被忽视的一种联想形式,同时也主张相信梦境的力量。”同样的,弗洛伊德也认为,虚幻的梦境是我们人类进入无意识世界的唯一渠道。

梦是人类潜意识中意识的一种表现,梦境中出现的各类信息,包括静态图像,声音和符号都是做梦者梦境的充分体现。他认为,梦是一个被压抑的原始欲望被反映出来的过程。因此,超现实主义者认为梦境能够深入到人们的精神世界,更加接近人的潜意识。

例如超现实主义画家达利的经典作品《永恒的记忆》在这幅画面里几种不合逻辑的物体组合在一起,远方是空旷的一片海,承载了梦境与遐想,画面近景有三块柔软形态的钟表在树枝上、在一个台阶上、在一个人面上。画面给人一种安宁而又诡秘的感觉,仿佛在这样平静的状态之下隐藏着不为人知的危机,或者是惶恐不安的情绪和对死亡即将来临的恐惧。

梦境就是艺术家去沟通现实和幻想的非常有效,也是最富有艺术表现力地表达。在这种思维的指导下,世界上存在的大多数超现实主义动画的灵感来源都集中在梦境与现实上。梦境是自我感知以及再现内心的一种方式,梦境的未知性以及不确定性是动画创作的入口,当把梦应用在动画的创作过程当中时,是有效表达创作者真实与想象的方式。

可以说动画是将梦境通过润色加工美术化的一种形式,关于梦境的讨论对超现实主义动画有着极其重要的意义,超现实主义动画的创作还需要艺术家们个人的审美进行自我再创造。有很多著名的动画作品都涉及到了对梦的体现,例如电影导演克里斯托夫·诺兰的创作的短片《The Quay Brothers》是一个讲述梦境与现实的虚幻边界的故事。

动画家布鲁诺·伯茨多(Bruno Bozzetto)曾说:“我确定并且相信在所有的艺术类别当中,只有动画艺术可以在有限的时间里讲述人的一生。”《夜之蝶》是比利时籍实验动画大师劳尔·瑟瓦斯的代表作品之一,片中细节处理地惟妙惟肖,穿着裙子的两位女性随着音乐的起舞,他们将镜子中的另一个自己拉出来跳舞,镜子是梦境与现实之间是一个重要连接,这个画面充满了超现实主义色彩。

这部动画中蝴蝶是一条贯穿线,影片的结尾部分,蝴蝶死了,暗示着主人公回归到了现实,短片总共时长九分钟左右,蝴蝶是作为开始和结束的一个符号,当蝴蝶的生命结束时,所有的梦境也都随之结束了。

通过此片我们能够看出超现实主义动画艺术家们通常在描绘梦境的时候,会选择一个元素对象作为现实与梦境之间的纽带作为连结。如果缺少了这条纽带关系,观看者可能会产生云里雾里的感觉,甚至会以为是一个现实的故事,从而削弱了创作者营造出得梦境世界的氛围。

幻象

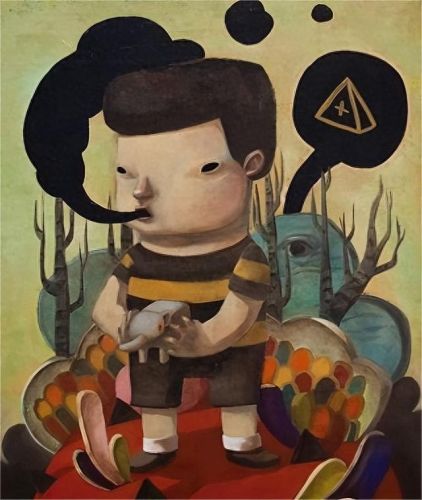

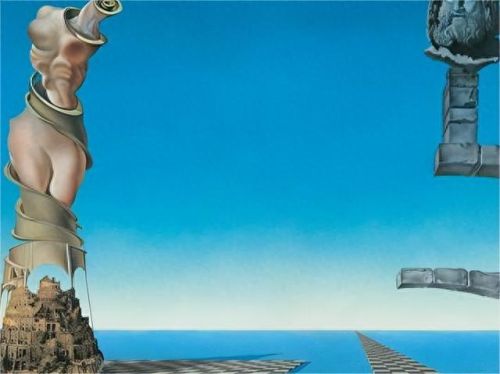

在超现实主义动画作品中经常给观者一种身处幻境地独特感受,时间和空间脱离了它们原有的轨道、物象也是扭曲变形的,看似真实但又是不切实际的,在这种亦真亦假的境地里探寻内心更深层次的精神世界。

前面我们提到,潜意识会通过梦境表达出来,艺术家们通过对记忆中的梦境进行转换成画面,那么那些没有被记忆保存的则通过幻象表达出来,弗洛伊德认为人的潜意识也可以通过幻觉表现出来,通过艺术家们的主观加工,将这种幻觉创作成幻象,进而形成超现实主义艺术作品。苏珊·朗格将这种由潜意识所带来的主观性的创造称作为“艺术幻象”。

大多超现实主义艺术作品中艺术家所创造出来的幻想空间并非是我们所在的客观世界,艺术家们在画布上或者在短片创作的过程中,经过对幻想的东西抽象化处理,就出现了幻象。

超现实主义画家马格利特在亲眼目睹了自己的母亲溺水身亡被打捞上岸的画面,母亲的脸部被布遮盖着,这样的场景像噩梦一样在马格利特的脑海中挥之不去,时不时地会出现幻象,这对马格利特后期的作品产生了不小的影响,因此在 1927 年到 1928 年马格利特所创作的作品中的人物头部都是用布遮盖起来的。

例如《爱人》一男一女头部蒙着面纱在亲吻。在《现代艺术》中,威尔·贡培兹评价道:“马格利特是妄想国的国王。”在马格利特看似虚幻、非逻辑的作品背后,实际上正是他的内心写照,马格利特的《受威胁的凶手》这幅画就是马格利特幻觉的物象化的代表,画面中一位浑身惨白并且赤裸的女性躺着,在他的头部下方覆盖着一块白布,画面中有三位男性,一位是听着留声机的男人、另外两位站在画面的两侧似乎手中拿着凶器。

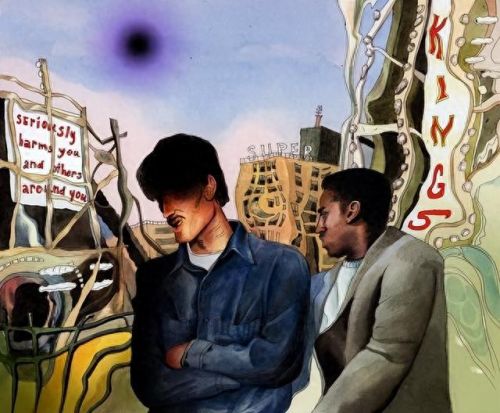

马格利特将幻觉用看似平常的物象表现出来,让人感觉到一丝恐惧;我国青年艺术家韦嘉同样利用自己的幻觉进行创作,他在创作时充满了随机性,他追求的正是漫无边际的自由幻想,他的《遥远的寂静》系列画作中同样都有幻觉一样的虚无缥缈的人影,一个躺着的青年和另一个仿佛大梦初醒的人,将幻觉出的画面,组成一个虚幻空间。

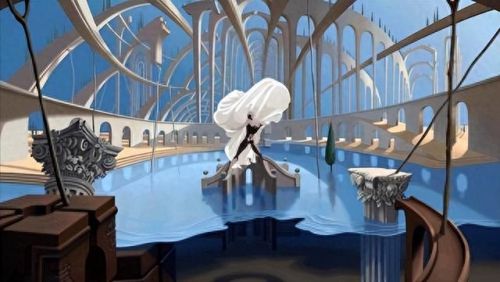

在超现实主义动画中,例如日本的造梦大师今敏的动画电影《红辣椒》,将非现实的梦境被实体化,以一种非常真实的形式出现在荧幕上。通过一个名为“DC-MINI”的机器,一旦带上这个机器,就会进入到充满幻象的世界,在这个虚幻的世界中,一切的真实物象都变得扭曲,这些扭曲的人、物、时间、空间均是来自艺术家对潜意识的幻象。

荒诞

荒诞是现代美学的重要范畴之一。荒诞,它的意义和内容随着文化和历史的进步而丰富。首先,就词义而言,荒诞来自拉丁文的“Absurdur”,《简明牛津词典》将荒诞定义为:“荒诞:不和谐以及缺乏合理性或适当性的和谐。”然后从哲学的角度来看,“荒诞”被萨特用作描述无意义的、矛盾的、无序的生活状态,荒诞主义哲学的诞生是非理性思想的阶段性胜利,它反映了一个无序、混杂、不和谐的荒谬世界。

荒诞是人对感觉的一种判断,荒诞是一种独特的审美形态,是西方现代社会与文化的产物,随着文学艺术的发展,荒诞的审美风格开始活跃在戏剧领域,后来也渐渐在绘画、电影等各个领域中兴起。“荒诞”逐渐发展成为一种具有荒诞风格的艺术类型。人们的感性、现实、荒诞的情感往往反映在作品中。

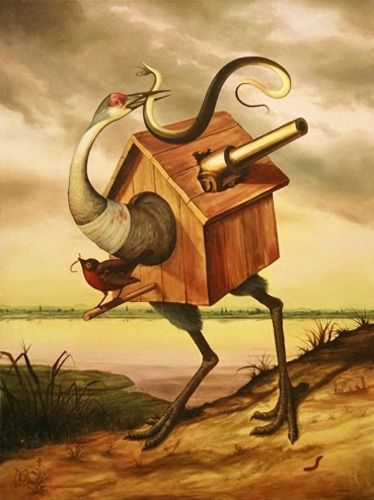

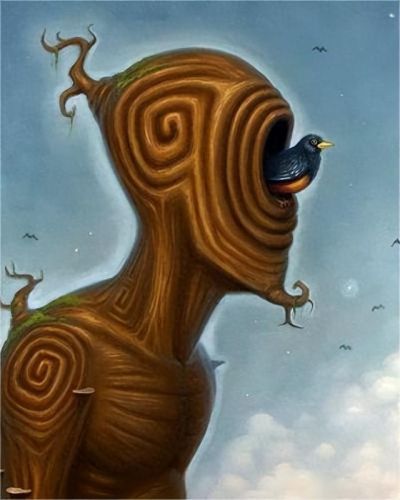

美学家杨恩寰先生认为:“荒诞作为一种审美形态,是以变形的或者极夸张的形式、反常的构思、离奇的情境、怪诞的形象来把握和表现人类生存态度的荒谬性和非合理性。”那么在超现实主义艺术家作品当中,荒诞主要是通过变形、夸张、变形、分解、组合等创作手法,从而形成了自己的美学特征,导致了一种完全不同的审美体会。

比利时画家詹姆斯·恩索尔的绘画作品是奇异荒诞的,其中《恶魔在取笑我》这幅作品中利用极致夸张的变形、密集紧凑的线条来表达饱经苦难的下层人们对生活的恐惧,以及一种精神状态。

荒诞实质上所体现的是一种破坏美的平衡的丑,会给人以一种不舒适的情感体验。例如,在以早餐、午餐、晚餐为主题的杨·史云梅耶的超现实主义动画短片《FOOD》中,一个客人从另一个为“自动贩卖机”的客人的舌头拉出来放上硬币、把胸腔当作事物传递机获得事物、眼球是选择事物,敲打下巴从而得到餐具,早餐吃完后。

这位客人便变成了下一个“自动贩卖机”,紧接着是午餐,两位很饥饿的顾客坐在一起,他们毫无耐心等待服务人员来点餐,于是其中一位顾客开始吃起了桌上的花、花瓶、桌子、自己的衣服等,另一位顾客也跟着吃起来,其中一位顾客将一直模仿他的顾客给吃掉了;接着是晚餐部分,两位顾客享受完晚餐之后开始享受自己的身体,手臂、腿,甚至是生殖器。杨·史云梅耶通过这些荒诞的超现实主义画面将人类潜意识中隐藏的想法清晰地展现出来。

正如弗洛伊德所说的那样:“我们的文明与邪恶之间的距离犹如薄纱。”荒诞在超现实主义表现上也常常会用到物象重组的方式,超现实主义画家玛格利特利用这种方式,让我们对于事物之间的逻辑关系有了新的认知,马格利特的作品经常把以前发生的事和现在的事放在一起,并发挥自己的想象力重新组合出很多荒诞怪异的物象,时间和空间交叉的表现方式是马格利特惯用手法。

虽然这种手法破坏了事物原来本应该的面貌,但是这样耳目一新的视觉冲击让观者内心跌宕起伏、这种荒诞感给了我们视觉上的震撼。被称为“超现实主义的画面”的法国动画电影《甘达星人》上映于 1988 年,片中描述了风格迷幻的外星世界、在这部影片中有树叶做成帆船、住宅被创造成鱼一样的外形,飞鸟拉着石像脑袋在天空中飞这些将毫无关联的事物重组成新的事物的方式,给这部影片营造出了荒诞怪异的超现实世界。